Voici les articles du

Bulletin N°2 de l'association.

Premier trimestre 1999.

SOMMAIRE

DU N°2

Editorial

Gérard LABONNE

Traduction : D.M.

CRETE

D'AUJOURD'HUI

CRETE D'AUTREFOIS

|

| Edito

Le Printemps |

|

|

Qui résiste

au charme du printemps ?

L'éveil de la nature est un spectacle grandiose : regardez les

lauriers roses fleurir sur les flancs des massifs crétois, surprenez

les premiers vols des faucons crécerelles dans les gorges sfakiotes

et vous succomberez.

Démèter règne, impose ses lois et la Crète

retrouve sa beauté originelle .

Si pour la faune et la flore, le printemps est le signe de renaissance,

pour l'homme il revêt une signification profonde, il est synonyme

d'espérance.

Et pour nous qui entamons notre deuxième année d'existence,

nos espoirs sont immenses. Nous espérons que la culture fera son

entrée en force dans la vie des terriens du 3ème millénaire,

nous souhaitons que le respect de l'autre soit la règle de vie commune,

nous rêvons d'échanges mutuels et riches entre les individus

et leurs communautés, nous voulons que l'homme maîtrise sa

destinée et son histoire. Oui, ce sont nos espoirs et notre raison

de vivre, le but de nos actions. Et quel plaisir de voir, dès les

premiers pas, l'intérêt suscité, les encouragements

prononcés, l'adhésion rencontrée - votre courrier,

vos appels et même vos mails sur notre site Internet fraîchement

déclaré le prouvent -. Raison de plus pour développer

nos contacts, répondre aux sollicitations. Pour "Crète :

terre de rencontres" le printemps existe aussi, grâce à

vous.

Décidément le printemps est une belle saison.

Gérard LABONNE

|

|

|

Retour au sommaire

| Culture et santé sont dans l'assiette crétoise.

|

Au printemps dernier, les officines françaises

vantaient les mérites d'un nouveau produit KRETO-A qui devait donner

santé et longévité aux utilisateurs.

En octobre 1998, France 2 diffusait un

«Envoyé spécial » sur les vertus de l'alimentation

crétoise et ses incidences sur la santé des

insulaires. Depuis plus de 20 ans, l'Organisation Mondiale de la Santé

mène des études scientifiques sur le nombre d'infarctus

du myocarde dans tous les pays du monde.  Ces études ont conduit

médecins et chercheurs sur les rivages de l'île de Minos.

Ces études ont conduit

médecins et chercheurs sur les rivages de l'île de Minos.

Il faut bien reconnaître que la

longévité des Crétois, le taux de maladie cardio-vasculaire

parmi les plus faibles au monde, ne cessent d'intriguer. Ainsi, dans la

petite ville d'Archanès, on recense 10 centenaires pour 4000 habitants.

Surprenant! :

Levons le voile sur ce qui constitue un

aspect original du patrimoine culturel des crétois: l'équilibre alimentaire.

Dés

1960, un professeur américain, surpris par la vitalité des vieux Crétois, a

lancé une étude comparative. Mille hommes dans sept pays sont suivis depuis

cette date. Pour la Grèce, les îles de Crète et de Corfou sont le terreau de

l’étude.

A la Faculté de Médecine d’Héraklion,

le professeur KAFATOS tient à jour la liste des Crétois étudiés.

Et les résultats pour la Crète sont sans appel :

-

20 fois moins de décès par maladie cardio-vasculaire qu’aux

Etats-Unis.

-

12 fois moins de décès qu’en Italie

En 1991, la moitié du groupe crétois était encore en vie, alors que le groupe

finlandais avait totalement disparu

|

« Cette

étude faite depuis trente-huit ans montre la relation existant entre

l’alimentation des gens et leur activité physique et les décès par

maladies cardio-vasculaires et par les cancers.

Les

conclusions de cette étude ont suscité un intérêt international. On

peut maintenant dire que le régime crétois est connu dans le monde

entier comme étant le meilleur pour prévenir les maladies et rester en

pleine forme. »

Professeur

KAFATOS

|

Les

reporters de France 2 ont tenté de percer le secret de cette surprenante longévité.

Trois participants à cette étude ont répondu, unanimement, aux investigations

des journalistes : « il n’y a pas de secret ; c’est notre

façon de manger. En priorité, c’est notre huile d’olive que nous avons,

seulement 2 grammes d’acidité, puis les légumes, sans produit chimique.

On mange des aliments purs, on boit un peu de vin et chaque jour on marche »

Une nourriture saine à la base d’un tel résultat !

Vérifions !

Commençons par le pain :

il est à base de farines de blé et de froment. Quelque fois, les femmes

rajoutent des pois chiches, des légumes secs, des céréales. Le pain devient

un plat complet.. Le pain «Paximadi » est cuit deux fois. La deuxième fois, il est tranché et reste 24 heures dans

le four éteint. Ainsi préparé, on peut le garder pendant plusieurs mois. Le «Paximadi », trempé dans

l’huile d’olive, est resté pendant longtemps le petit déjeuner

traditionnel des Crétois. Et si vous vous arrêtez dans les villages de

montagne, il vous sera encore offert avec fromage et olives. Mangé à tous

les repas, il accompagne les plats simples : salade de concombres et

tomates, assiette de pois chiches, fruits.

’huile

d’olive, l’or des Crétois : ils consomment un litre par personne et

par semaine, plus que tous les autres pays méditerranéens. Chaque Crétois a

ses oliviers pour sa consommation personnelle.

Les légumes et

les fruits : les Crétois en mangent 500g par jour. Cueillis à maturité dans

l’île, ces produits sont mangés immédiatement et ne sont pas stockés au

froid. Ainsi, tous les micro-nutriments et vitamines sont préservés.

En

ce qui concerne la viande, le Crétois n’en mange que deux à trois fois par

semaine, et très peu, notamment du mouton, des volailles, le tout cuisiné à

l’huile d’olive.

Ce

régime pauvre en viande, riche en légumes et fruits frais existe dans

d’autres régions du sud de l’Europe, notamment en Italie et dans l’ex Yougoslavie, mais les habitants de ces pays n’ont pas l’espérance de vie

extraordinaire des crétois.

Pourquoi ? Quels sont les particularités, les

traditions culinaires crétoises ?

En

premier lieu, les Crétois sont, aussi, de grands mangeurs d’escargots. Tout

le monde en ramasse dans les champs, sous les pierres. On en trouve même, en

plein été, à l’abri, sur les troncs des oliviers.

Des analyses montrent que ces escargots sont différents

des nôtres. Ils possèdent un acide gras qui vient des plantes sauvages dont

ils se nourrissent. Et ces plantes poussent dans les champs et les jardins.

Nous, nous les appelons les mauvaises herbes, les Crétois les connaissent et

les préservent. La plus connue est le pourpier (délicieuse en salade avec des

tomates), et ce n’est pas la seule. La Crète recense plus de 200 espèces de

plantes sauvages comestibles. En Crète la cueillette de ces plantes est une

occupation quotidienne.

On

sait depuis peu que l’acide gras qu’elles possèdent et qu’on retrouve

dans les escargots, et en petite quantité dans l’huile d’olive, cet acide,

appelé acide alphalinolénique a des effets très protecteurs contre les

maladies cardio-vasculaires.

Ainsi

de façon intuitive, les Crétois ont trouvé un des modèles d’alimentation

les plus parfaits pour notre santé.

|

«Laissez-moi

vous décrire l’homme qui vit sur l’île de Crète. Il est berger,

agriculteur. Il marche vers son travail dans la lumière douce de La Crète,

au milieu des cigales qui chantent, dans la paix de sa terre. A la fin de

sa journée de travail, il se repose et discute avec ses compères à la

terrasse d’un café devant une limonade, fumant sa cigarette roulée à

la main. Après son repas à la maison et une sieste, il repart frais et

dispos, pour achever sa journée de travail.

Son repas

à la maison est composé d’aubergines, de champignons, de légumes

croquants accompagnés de pain trempé dans l’huile d’olive. Une fois

par semaine, il mange un peu d’agneau ou de poulet, deux fois par

semaine, du poisson. D’autres repas chauds consistent en légumes secs

avec de la viande et des condiments. Le mets principal

est suivi d’une salade, de dattes, de gâteaux turcs, de noix ou

de fruits frais. Du vin local

complète ce menu varié et savoureux. Le repas rituel en famille a lieu

le samedi soir avec parents

et amis. Les festivités se terminent par une danse de minuit au clair de

lune. Le dimanche, il va à l’église avec sa femme e ses enfants. Il écoute

le prêche, revient à la maison pour un après midi tranquille, bavardant

avec sa famille et humant l’odeur de la viande parfumée d’aromates

qui cuit sur le gril. Dans son paysage harmonieux mais rude, le Crétois

se sent en sécurité.

Il apprécie

les rythmes naturels et contrastés de sa culture : le travail et le

repos, la solitude et la convivialité, le sérieux et le rire, la routine

et la fête. Dans sa vieillesse, il s’assoit dans la lumière dorée du

soleil couchant. Il est beau, rude, aimable et viril. Il a le risque le

plus bas d’accident coronarien , le taux de mortalité le plus bas

et l’espérance de vie la plus longue du monde occidental.»

L’épidémiologiste

Henri BLACKBURN - 1986

|

Quelle

est l’origine de telle pratique et quelles sont les évolutions ?

Les découvertes archéologiques témoignent des habitudes alimentaires de l’époque

minoenne.

Comme le rappelle Paul FAURE dans son ouvrage «La vie quotidienne au temps du

roi Minos », les fouilleurs ont découvert des escargots dans les magasins

du palais de Zakros. Les Minoens appréciaient plus particulièrement l’Hélix aperta et l’Hélix

aspersa qu’ils exportaient même jusqu’à Santorin.

Il s’avère également que dans

l’Antiquité, manger de la viande répondait à

un rituel. Seuls en mangeaient les campagnards qui avaient l’occasion

de chasser le gibier et les gens qui vivaient autour des palais à l’occasion

des fêtes au cours desquelles les animaux étaient sacrifiés et distribués

aux gens.

Au début du siècle, la viande était toujours un plat des jours de fête.

Les produits courants étaient les mêmes que ceux qui étaient entreposés dans

les jarres des palais minoens : huile, vin, céréales, légumes, et fruits

secs.

Aujourd’hui,

dans les villages de Crète, beaucoup de gens mangent encore de façon

traditionnelle. Dans les villes, les habitudes alimentaires ont changé depuis

les années 70, sous l’influence du monde extérieur, les Crétois ont commencé

à manger plus de viande.

A Athènes,

l’Ecole Nationale de Santé Publique a comparé la nature des graisses des

jeunes et des vieux crétois. Ces études récentes montrent que chez les

jeunes, les mauvaises graisses augmentent. La nouvelle génération se rapproche

des caractéristiques du Nord de

l’Europe et des Etats Unis. Conséquences : les maladies coronariennes,

le taux de cholestérol, l’obésité et l’hypertension augmentent en Grèce,

plus lentement en Crète.

Les

Crétois résistent. A côté des hot-dogs, on trouve des feuilletés aux herbes

sauvages. Et si les jeunes Crétois vont dans les fast food, ils vont aussi régulièrement

dans les tavernes, où, pour le même prix, ils dégustent des produits

traditionnels. Ils y retrouvent plantes sauvages et escargots cuisinés avec du

sel et de l’huile d’olive, arrosés de vinaigre, et parfumés au romarin.

Un

chercheur français, Serge Renaud, a suivi de près ces études sur la longévité

des crétois. Partant du constat qu’en France, 100 000 personnes meurent

chaque année d’infarctus, il annonce que «ce chiffre

pourrait baisser considérablement en adoptant l’alimentation crétoise »

| (…)

la civilisation minoenne, la première civilisation véritablement humaine

de la Méditerranée qui enseignait l’art de vivre et la culture du

raffinement (Paul FAURE - 1971). Dés cette époque, l’alimentation se

composait de céréales, de légumes et de fruits, de viande d’ovin en

petite quantité, de poissons, de coquillages, de fromage et d’un peu de

vin . A l’époque de Minos, les deux principales céréales

étaient le blé et l’orge.(…) On cultivait aussi la bette, le cardon,

la chicorée, le concombre, la courge, le fenouil, le panais et le radis.

(…) La Crète était surtout à l’époque le plus gros producteur

d’olives du pourtour méditerranéen. On mangeait le fruit conservé

dans la saumure ou on fabriquait l’huile qui servait indifféremment aux

soins du corps, à la toilette des morts, à la lubrification des

instruments de travail, à l’éclairage, aux offrandes, aux onctions

sacrées, à la médecine et à la magie. Le vin aussi faisait la

réputation de la Crète. Entreposé après fermentation et décantation

dans des jarres scellées par de la cire, il pouvait se conserver une

dizaine d’années. (…) Les moutons et les chèvres fournissaient le

lait qu’on faisait bouillir et cailler par l’addition de jus de figue.

(…) Fromages blancs et yaourts étaient confectionnés dans des pots.

L’autre élevage important était celui des abeilles. Le miel servait

d’aliment aux nourrissons, de sucre pour les gâteaux, de médicament et

d’offrande aux dieux et aux morts. (…) Escargots, crustacés, oursins

étaient consommés régulièrement. Parmi les poissons pêchés, citons

le bar, le thon, le scare, le rouget, le mulet, l’espadon, la rascasse,

la daurade. |

Encore fallait-il le démontrer !

La protection des crétois pourrait être

liée à d’autres facteurs : absence de stress, de pollution ou au climat

de l’île. En 1988, Serge Renaud transpose le régime crétois en France.

Avec l’aide du Professeur Delahaye de

l’Hôpital de Cardiologie de Lyon, il sélectionne 600 patients. La moitié

suit les conseils habituels des médecins et des cardiologues. Les 300 autres

suivent un régime dit «méditerranéen » : marche quotidienne, plus

de légumes, plus de fruits, moins de viande rouge, de l’huile d’olive et le

beurre est remplacé par une margarine spéciale qui contient les graisses des

escargots et des plantes sauvages de Crète.

Après deux ans de régime, on note sur

le groupe expérimental une réduction de 75% des événements et des morts après

infarctus.

Malgré cette démonstration, trop rares

sont les médecins qui conseillent le régime méditerranéen. Quant à cette

margarine spéciale, elle n’est toujours pas commercialisée.

Michel De Lorgeril, chercheur de l’équipe

de Serge Renaud. a montré que ce même régime protège aussi contre le cancer.

Pour lui c’est un tout, il n’y a pas d’aliment miracle, mais la nature des

graisses joue un rôle important.

|

«Contrairement

à ce qui est souvent dit et souvent sous forme de publicité cachée, les

huiles poly-insaturées type tournesol, mais, arachide, soja, ne sont pas

favorables à la santé. On n’a pas de preuve absolue chez les humains

que cela provoque des cancers, mais, par contre, il y a des données

biologiques qui sont tout à fait nettes, il y a des données

expérimentales chez l’animal, qui montrent que ces huiles favorisent la

propagation, l’extension des cancers – j’ai dit chez l’animal. Il

y a deux huiles qui, véritablement, doivent être recommandées, parce

qu’elles protègent des

maladies du cœur et des cancers, c’est l’huile d’olive et de colza. »

Michel

De Lorgeril

|

C’est ce qu’on essaie de vérifier au

Centre de Recherche International sur le Cancer à Lyon.

Depuis quinze ans, Helio Relloli travaille sur les liens entre alimentation et

cancer.

Des paillettes qui contiennent des échantillons de sang de 500 000 personnes de

9 pays d’Europe sont analysées. Le suivi de ces personnes et l’analyse des

prélèvements en cas de cancer permettent de comparer l’évolution de la

maladie dans les différents pays. Les conclusions des spécialistes débouchent

sur la confirmation du bien fondé du régime crétois : depuis une dizaine

d’années, les cancers sont beaucoup plus fréquents dans le centre et le nord

de l’Europe. Le cancer du poumon est essentiellement lié à la consommation

de tabac qui a démarré beaucoup plus tôt et de façon plus importante dans le

centre et le nord de l’Europe ; et pour beaucoup d’autres cancers, on

pense que c’est l’alimentation dans son ensemble et en particulier la

consommation très élevée de légumes, de fruits, de produits dérivés des céréales,

qui est caractéristique du sud de l’Europe et qui protège dans un certain

sens ces populations contre certains cancers.

En France, deux français sur trois ne consomment pas assez de fruits et de légumes.

En Hollande, la proportion passe à 98% de la population. Ces aliments

protecteurs ont été progressivement délaissés au profit de la viande, et

d’une alimentation industrielle trop riche en sucres et en mauvaises graisses.

Il reste donc essentiel pour la santé des être humains que le régime

alimentaire de la Crète se développe et que chacun prenne la mesure du trésor

culturel que recèle cette île.

Christophe GOLFIER / Gérard LABONNE

Retour au sommaire

E.E. HATZIYANNIS

Trad. C. Mavroeidakos

ELIKI

Je navigue à l'endroit

Où Eliki sombra un soir entraînant au fond

Hommes, maisons ,arbres, stades statues...

Aujourd'hui, il nous faut dire clairement

Pourquoi la vieille ville s'est suicidée:

Maturité est toujours si près de décomposition

|

Retour au sommaire

|

La Canée : une ville en méditerranée.

|

Homère évoque avec lyrisme La Crète aux-cent-villes.

A l ‘ouest de l’île, sur la côte égéenne, était Kydonia, cité

prospère et puissante. La civilisation minoenne d’alors, rayonnait.

Plusieurs empires passèrent - Et les envahisseurs avec : Romains,

Byzantins, Arabes, Turcs et plus tard, nazis-. Par abus de langage, les

Sarrazins nommèrent cette ville « Al - Hanim » qui devint ensuite

« Ta Hania » (en grec) et en latin « La Canea ».

Au début du XIIIème siècle, à l’issue de la quatrième

croisade, les Vénitiens s’y installèrent pour quatre siècles, au moment où

ils devenaient les maîtres de l’Égée.

La Canée s’imposa comme une position littorale stratégique, une pièce

maîtresse de la République de St Marc en Méditerranée orientale.En dépit des efforts déployés par Venise pour garder possession de l’île,

la Sublime Porte entreprit sa conquête crétoise par le siège de La Canée,

qui se rendit en 1645.Cette date marque le point de départ de la « Turcocratie ».

Le pacha succéda au recteur. Les églises cédèrent la place aux mosquées.

On y construisit des Hammams, des fontaines. On s’installa. Turcs et

chrétiens se partagèrent les quartiers de la ville.

La mosquée Küçük Hasan, également nommée Mosquée des Janissaires, fut

construite à quelques encablures du port vénitien.

L’aristocratie turque se mit en place, s’associant avec une couche de la

population (souvent la noblesse vénitienne) qui s’islamisa, afin de conserver

ses privilèges.

Les Crétois de souche, eux, attendaient leur heure : le temps de la

Révolution.

A partir de 1821, lors de l’insurrection grecque contre l’occupant

ottoman, la nature des relations entre Turcs et Crétois changea brutalement. C’est

alors que va se poser, sur l’échiquier international la question crétoise. L’intervention

des Grandes Puissances à La Canée associée à la révolte du peuple crétois

conduira à l’accession de l’île à l’autonomie en 1898.

La Canée connaît alors, en tant que capitale de l’Etat Crétois, l’apogée

de son histoire.

Le 1er décembre 1913, La Crète est rattachée à la

Grèce.La Canée redevient, peu à peu, une ville de province.

En 1941, les avions allemands la bombardent et lui infligent de graves

dégâts. Depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, un plan d’urbanisation

est mis en place, avec des effets discutables comme la disparition de

certains monuments tels que les grandes portes du rempart byzantin .

En 1995, la partie ceinte à l’intérieur des murailles est classée

monument historique. Dés lors, des actions de restauration et de mise en valeur

du patrimoine de La Canée sont menées.

Aujourd’hui, La Canée vit surtout de l’activité touristique. On peut

malgré tout y vivre des moments magnifiques : le promeneur éclairé peut

cheminer, avec lenteur, dans l’inextricable réseau de ruelles et de passages

du quartier « Topanas », en admirant les façades des demeures

vénitiennes, léchées par la lumière du temps et le vent marin, évocations

précises de la Cité des doges à travers la tendre lassitude des ocres.

On peut aussi s’attabler au café « KRITI » ou « LYRAKIA »,

derrière les arsenaux et vivre un pur « instant crétois ». L’âme

chavirée par la musique des lyres et des laoutos, le chant douloureux des

Chaniotes, il faut alors laisser la beauté extraordinaire des danses

crétoises surgir de la nuit comme un rayon de lune montant vers les

étoiles.

Un petit bout de poésie, un instant dyonisiaque.

Adossée aux Montagnes Blanches, le regard face à la mer, La Canée est peut

être aussi ce lieu de transit nécessaire au repos de l’homme des villes, un

de ces ports où les marins du monde reviennent toujours, pour remplir à

nouveau leur sac de rêves. Un embarcadère vers d’autres départs.

Christophe GOLFIER

Retour au sommaire

Cette destination ne fait pas partie des hauts

lieux crétois, authentiques ou artificiels. Pourtant ce petit village

tranquille possède .. de vraies plages. Il y en a même trois, luxe suprême ,

car dans la Crète du sud un luxe si rare doit être souligné. Malgré ce

cadeau de Poseïdon, la vie estivale y reste agréable et peu bousculée. Certes

les touristes sont au rendez vous mais il suffit de se pousser un peu jusqu’à

Aghia Galini pour apprécier la tranquillité de Plakias. De plus, cette station

est une base idéale pour les balades d’une journée à travers une campagne

plutôt sèche où les hommes sont habillés de noir, des franges de leur

foulard au bout de leurs bottes souples. Vers le nord, c’est Rethymnon

à environ cinquante kilomètres et sur ce court trajet on s’arrête dans un lieu

attachant et émouvant : la nécropole minoenne d’Armeni. Côté Est, c’est

Aghia Galini, Juan les Pins local, avec un petit détour par le monastère du

Moni Prévéli. Côté Ouest, c’est Hora Sfakion avec un petit détour par la

forteresse de Frangokastello.

Revenons à Plakias et restons y un instant. Un

seul grand Hôtel, pas très bien situé d’ailleurs, quelques restaurants

sympathiques et des troquets accueillants pour l ‘«Ouzo me meze »,

une boutique de souvenirs, quatre ou cinq petits commerces, voilà le noyau(

très répandu) de Plakias qui s’étire le long d’une grande plage arpentée

par des oies assez familières qui s’étend sur environ un km à droite pour

aller buter contre une montagne. La curiosité vient d’un surprenant

changement de décor, nous faisant passer, en 200m, de la plage à la lune.

Même si on n’y est jamais allé on se représente ainsi cette résidence

secondaire de la terre. Imaginez un grand chaos rocheux, zébré d’une petite

route qui, a plusieurs reprises, nous fait craindre de plonger directement dans

la mer.  Au

bout de ce lacet, un hôtel agrippé le long de la falaise ; On est au bout

du monde, très loin des plages surpeuplées de la côte Nord ou des St Tropez

crétois comme Elounda ou Agios Nikolaos (site néanmoins charmant). Hormis ce

gros pâté hôtelier au centre du village, Plakias dispose de petites unités

accueillantes, fleuries et bien intégrées à l’atmosphère. A signaler

également, pour les adeptes, un hôtel naturiste ( et une très jolie crique),

celui là même accroché à la falaise dans un décor spectaculaire.

Au

bout de ce lacet, un hôtel agrippé le long de la falaise ; On est au bout

du monde, très loin des plages surpeuplées de la côte Nord ou des St Tropez

crétois comme Elounda ou Agios Nikolaos (site néanmoins charmant). Hormis ce

gros pâté hôtelier au centre du village, Plakias dispose de petites unités

accueillantes, fleuries et bien intégrées à l’atmosphère. A signaler

également, pour les adeptes, un hôtel naturiste ( et une très jolie crique),

celui là même accroché à la falaise dans un décor spectaculaire.

Mais nous n’en dirons pas plus pour que ce

village garde son charme. A bientôt, peut être à Plakias.

Mireille Herrmann.

Retour au sommaire

1453 – 1669 : La Renaissance

crétoise

1453 : l’empire byzantin se meurt. Constantinople est occupée par l’Ottoman.

La chute de la ville impériale déplace le centre de l’hellénisme. La

Crète, malgré l’occupation vénitienne, a conscience d’être le seul foyer

d’où puisse se manifester la pensée hellénique.

Ainsi, à partir de cette date, la littérature crétoise connaît une floraison

pour s’épanouir pleinement au XVIIème siècle avec un chef d’œuvre

lyrique, le roman «Erotokritos » de Vicenzo CORNAROS.

Cette période appelée « Renaissance Crétoise » fut interrompue

brutalement par la conquête turque en 1669.

La richesse de cette période nous impose ici de limiter notre propos à deux

questions : comment ces deux siècles de l’histoire crétoise ont pu

être le terreau d’un nouveau rayonnement de l’hellénisme ? Quelle

évolution dans les thèmes, la langue et la technique littéraire le chef d’œuvre

crétois a-t-il apportée?

Ë

Une constante soulignée par de nombreux spécialistes s’impose d’emblée :

les moments forts de l’histoire de la littérature grecque sont nés du

contact de la Grécité avec des cultures et des civilisations

étrangères. Le génie littéraire grec sait se nourrir de la confrontation des

éléments étrangers et fortifie le caractère hellénique de ses œuvres.

La floraison crétoise échapperait-elle à ce constat ?

Pour répondre à cette question il nous faut chercher sous l’occupation

vénitienne les sources qui ont alimenté cette richesse.

Venise annexa La Crète en 1211, mais à contrairement à l’occupation arabe

et plus tard ottomane, cette annexion était conçue non comme une conquête

territoriale, mais comme une acquisition de caractère colonial et d’intérêt

économique.

Première conséquence, les autorités vénitiennes ne cherchèrent

pas à assimiler la population crétoise de façon ethnique ou confessionnelle.

Par contre, elles investirent dans les moyens de communication, construirent des

routes, fortifièrent et embellirent les villes, aménagèrent les ports, pour

que la Crète soit un centre commercial actif sur les routes maritimes

vénitiennes.

Est-ce que tout allait pour le mieux dans cette «possession »

vénitienne ?

Certainement pas. Les colons qui, en échange des tenures héréditaires,

devaient assurer la sécurité de la colonie, se comportaient en tyrans auprès

des populations locales.

Suite à la suppression par Venise des autorités épiscopales grecques, le

clergé catholique tenta de soumettre le bas clergé orthodoxe et de

réglementer les affaires confessionnelles des schismatiques. L’opposition

entre les deux confessions prit une dimension nationale.

Venise lésa également les couches moyennes en attribuant le commerce et la

navigation à ses propres sujets. Les insulaires, pour la plupart marins,

retournèrent à l’agriculture.

Les privilèges des aristocrates grecs furent ignorés par la cité des Doges et

leurs terres saisies en grande partie.

Toutes les conditions étaient réunies pour qu’explose de façon magistrale

le tempérament insoumis des crétois. De nombreux soulèvements

ensanglantèrent la Crète, avec souvent, l’aristocratie à sa tête. La

dernière grande révolte sous le joug vénitien fut celle de 1572.

Ce peuple a souffert, et ses artistes portent, souvent dans leur chair, l’expérience

de ces malheurs.

Venise tenta quelques corrections, notamment en rétablissant les archontes dans

leurs droits et sur leurs terres. Des adoucissements tempéraient parfois ce

régime impitoyable : des vilains étaient affranchis, des bourgeois

acquéraient les fiefs des nobles ruinés ; en revanche, les aristocrates d’origine

byzantine, les «archontes romains » appauvris, menaient la vie du peuple.

A partir du 15ème siècle se crée une bourgeoisie urbaine. La

noblesse qui déchoie est essentiellement d’origine italienne, celle qui s’élève

est majoritairement grecque et va devenir la plus active et la plus vivante de l’île

(1).

Ces grecs vont prendre l’habitude, encouragés par Venise, d’envoyer

leurs fils en Italie pour y suivre des études supérieures. Des carrières

libérales, enseignement, etc.…se présentent à son retour au pays, à cette

jeunesse éclairée des lumières de l’humanisme. La classe moyenne prend un

poids accru.

|

« La civilisation grecque s’exprime par un

constant renouvellement suscité par des contacts avec les civilisations

étrangères et par un incessant rayonnement dû à son propre génie sans

cesse stimulé par ces mêmes contacts.

Ce sont les influences subies qui nous intéressent

ici ; en effet, une théorie tendant à démontrer l’autonomie de

la vie intellectuelle grecque se verrait démentie par les faits et cela,

des temps les plus reculés jusqu’à nos jours. En outre, notre propre

expérience nous permettrait de la réfuter en faisant observer que les

peuples, de même que tout autre organisme, assimilent aussi longtemps qu’ils

sont vivants et qu’ils le font d’autant mieux qu’ils le sont

davantage. L’affaiblissement de la capacité d’assimilation dénote un

affaiblissement biologique de l’organisme. Seuls, les organismes morts

cessent d’assimiler. L’autarcie intellectuelle est un mythe et il nous

a été donné de voir quelles en furent les tragiques conséquences pour

les peuples partout où l’on tenta de l’imposer par la force. Ce qui

importe, c’est la faculté d’assimiler réellement, c’est à dire de

créer un élément nouveau et original en s ‘appropriant l’apport

étranger.

Tel est le sens des paroles de Platon qui sont toujours

valables. Ce que les Grecs empruntent aux Barbares, est amélioré par

eux. »

Dimaras à propos de Platon |

En même temps, la prise de Constantinople par les Turcs, a poussé une

multitude de réfugiés vers la Crète. Ces réfugiés, aristocrates ou nobles,

souvent lettrés ou artistes s’intègrent naturellement dans leur classe et

enrichissent la société crétoise.

La classe moyenne se renforce aussi par des apports venus du peuple :

petits artisans, ouvriers, marins, que la multiplication des richesses et leur

ingéniosité ont élevé socialement.

Outre son enrichissement, il apparaît que la bourgeoisie tisse une multitude de

liens avec la masse du peuple. Ce contact précieux lui apporte la sève des

traditions et la sensibilité.

Enfin pour comprendre le cocktail des mutations en cours, il nous faut ajouter l’hellénisation

progressive des colons italiens, qui peu à peu, acquièrent la langue,les mœurs et les usages grecs, la religion orthodoxe, et plus encore, une

conscience nationale crétoise se substitue à leur identité italienne.

« Ne restent italiens dans le « Rigno di candia » que les

éléments étrangers à la population de l’île, c’est-à-dire, les

fonctionnaires supérieurs, les troupes de garnison, les marins et commerçants

de passage, et les prêtres du rite latin » (2)

Pour autant la bourgeoisie crétoise ne porte pas Venise dans son cœur.

Nobles et fonctionnaires vénitiens ne manquaient aucune occasion de

manifester arrogance et mépris vis-à-vis des insulaires ; ainsi, Laurent De

Monacis, chancelier de la Seigneurie, qui vécut quarante ans en Crète, se

vantait de ne pas connaître le grec, trouvant que cette langue était inutile.

L’élite crétoise va choisir le seul terrain pour exprimer son nationalisme

sans remettre en cause ses intérêts, celui de la création artistique et

littéraire. Elle va s’attacher à utiliser la langue locale vivante et non le

grec des humanistes, et cultiver le terreau des traditions populaires grecques.

Animés par cet esprit de résistance certains auteurs, pourtant éduqués à

l’école italienne et imprégnés d’italianisme, vont composer des œuvres d’une

sensibilité puisée dans l’âme grecque et dans une langue au goût de

terroir.

Cette tendance s’affirme non seulement dans la langue et la sensibilité,

mais aussi dans une transposition de l’idéal national comme le montre le

roman lyrique Erotocritos.

Nikos LYGEROS (3) a montré

combien cette œuvre était porteuse de mythes et de symbole.

La source de l’œuvre est un roman médiéval français de 1487,

"Pâris et Vienne ", publié en France et surtout en Italie.

Cette matière première a été fortement travaillée ; comme l’indique

Stylianos ALEXIOU : « Vicenzo CORNAROS a utilisé la partie de l’intrigue

de ce roman occidental en organisant la structure, en diminuant le nombre de

personnage et en évitant les répétitions. ». Denis KOLHER

précise que l’univers d’Erotokritos est fondé sur une certaine vision

de l’histoire grecque, un sens de la continuité historique de la Grécité et

même, une appréciation de l’hellénisme qui n’était pas concevable au

moyen âge et qui rattache incontestablement le poème à l’esprit de la

Renaissance italienne. »

La singularité de l’œuvre de CORNAROS est d’avoir créé un nouveau

mythe – mythe conscient – à partir d’éléments familiers :

fantaisie de l’histoire et symbolisme des personnages. Les puristes pourraient

critiquer les anachronismes historiques de l’intrigue. Pourtant ceux ci ont

été conçus volontairement dans l’intention de forger un monde idéal situé

en Orient Hellénique. Ainsi, par exemple, les Valaques, ces Roumains célébres

pour leur bravoure, bien qu’amis des Balkans, sont choisis comme ennemis dans

le roman. Pour s’élever, ne faut-il pas sublimer son adversaire?

L’œuvre écrite, d’après C. Th. DIMARAS, probablement entre 1646 et

1669 - Tous les spécialistes ne sont pas d’accord- comprend 10.000

vers ; vers politiques (15 pieds), rimes plates, riches avec la césure

après le 8ème pied. Elle est divisée en 5 chants, notés α,

β, γ, δ, ε. Les chants impairs (α,γ,ε)

sont des chants d’amour. Le chant β

sublime un tournoi et l’avant dernier, δ,

est le théâtre de la guerre.

L’histoire se déroule à la cour athénienne du roi Hérakles et de la

reine Artémis. Leur fille, Arétoussa (Η

Αρετούσα), tombe

amoureuse de Rotokritos (O Ρωτόκριτος),

fils du conseiller du roi. Cette différence sociale est mise en évidence et

exploitée par l’auteur.

Au chant α .

Les deux jeunes gens tombent amoureux au début du chant et après de

multiples sérénades nocturnes au cours desquelles Erotokritos met en valeur

ses talents de musicien, ils finissent au terme des 2216 vers de ce chant, par

échanger un regard.

Au chant β :

Pour éviter le scandale, Arétoussa suit les conseils de sa nourrice,

Phrossyni, et les deux amoureux ne se voient plus. Pour atténuer le chagrin de

sa fille, le roi Hérakles organise un tournoi panhellénique. Les concurrents

viennent de toute la Grèce.

Nikos LYGEROS a souligné la symbolique très forte que l’auteur a exprimé

dans ce tournoi : symbolique des devises (voir la revue ΛΥΧΝΟΣ

de janvier 1999) ; symbolique des chutes des

concurrents : plus la chute du cavalier était douce, plus la région qu’il

représentait était proche de La Crète.

Rotokritos terrasse le Chypriote, son dernier rival ; ainsi apparaît la

vaillance du héros.

|

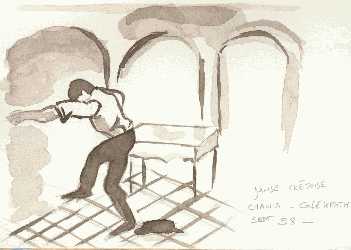

Rotokritos escalade

la terrasse du palais |

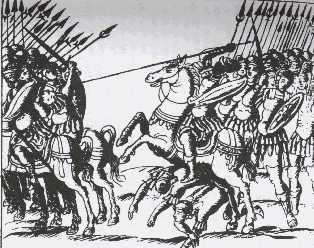

Rotokritos au secours des armées d’Athènes

|

Au chant γ :

Nouvelle rencontre entre les deux amoureux, mais à travers une grille ; ils

se promettent fidélité mais vont être

découverts. Arétoussa sera jetée en

prison et Rotokritos en exil.

Au chant

δ :

Le roi Hérakles est attaqué par les Valaques qui font le siège d’Athènes.

Un champion apparaît, déguisé en Sarrasin, il va sauver le roi.Les deux rois en guerre vont proposer de conclure leur lutte par un duel.

Chacun choisit son champion. Rotokritos sort vainqueur de son combat face à

Aristos, champion des Valaques, et il verra ses souhaits exaucés par le roi.

Dans ce chant, on voit palpiter le cœur de la nation grecque au milieu d’accents

lyriques.

Au chant ε :

Ce chant est le théâtre d’une analyse profonde des sentiments.

Rotokritos va retrouver Arétoussa. Il apparaîtra déguisé aux yeux de sa

préférée, annonçant la mort du héros. Devant la fidélité d’Aretuse,

Rotokritos se dévoile.

Quelques mots enfin sur la technique de l’auteur.

Il est à remarquer la transformation, assez systématique, en diphtongue

ascendante ou fausse diphtongue des voyelles en hiatus, ainsi par exemple αντρεία

est devenu αντρειά

(courage). Cette technique est plus présente dans

Erotokritos que dans les chants populaires crétois de l’époque. L’enjambement

est également fortement présent, ce qui démontre que la complexité de l’œuvre

au regard de l’écriture des «Mantinades».

La langue utilisée par CORNAROS est une langue idiomatique qui utilise

toutes les potentialités du dialecte crétois pour tous les termes savants et

étrangers. L’existence dans l’édition grecque d’ALEXIOU d’un lexique

important à l’usage du lecteur grec confirme cette observation.

Sur la symbolique, outre celle signalée plus haut dans le chant β,

il nous faut ajouter la référence au nombre 4 alors que la symbolique

populaire se basait sur 3 ou l’un de ces multiples : « 3 mois se

sont écoulés, nous marchons sur 4 », «elle offre 4 pommes » eh

bien Arétoussa est restée 4 ans en prison.

|

Pour les lecteurs d’antan, lire ou écouter réciter un poème comme

Erotokritos était un enchantement dont l’envoûtement provenait de la

répétition. Un enchantement de même nature que l’incantation magique

et dont l’effet devait se prolonger durant bien des soirées, peut être

un hiver entier. Le poème terminé, on le reprenait à son début si bien

qu’à la fin on le savait par cœur. Vu sous cet angle, la répétition

semble un phénomène naturel que le lecteur ou l’auditeur attendent

avant même que le poète ait pris la parole. Le poète n’était pas en

ce temps là séparé, comme il l’est aujourd’hui, de son public, il

vivait à l’unisson du reste des hommes. Si l’on envisage la langue

comme une création collective que le poète reçoit toute prête, la

langue d’Erotokritos présente à cet égard, un caractère unique dans

notre histoire, c’est la langue la plus parfaitement cohérente et

organisée qu’ait connu l’hellénisme médiéval et moderne, une

langue qui n’a aucune difficulté à dépasser la production folklorique

habituelle et qui exprime, avec vigueur, la sensibilité de la société

qui la parlait.

Cette langue semble l’émanation d’une société qui ne se pose pas

le problème de la « polyglossie »

Seféris - 1946 |

Dernière remarque en guise de conclusion. Nikos LYGEROS a introduit sa

conférence en montrant l’apport culturel important du roman espagnol

« Don Quichottte » - L’ingénieux Hidalgo - de Cervantés .

Tous les élèves et étudiants de France connaissent ce personnage et ses

aventures. Cet anti héros est devenu un mythe. Erotokritos est de même teneur,

et il est préjudiciable pour la culture occidentale que cette œuvre ne soit

pas à la portée de nos concitoyens. Alors qu’il existe des traductions

partielles, les chants α,

γ, ε en prose, par Denis KOLHER en 1975, et en

vers pour les deux premiers chants par N. LYGEROS, il ne se trouve pas d’éditeur

français intéressé par la publication d’une traduction de ce chef d’œuvre.

C’est regrettable et cela confirme que culture et loi du marché ne font pas

toujours bon ménage.

Gérard LABONNE

(1) Stylianos ALEXIOU - la littérature crétoise et son époque –

L’auteur établit dans cette étude le caractère urbain de la société

crétoise a pris au XVIIème siècle et analyse les facteurs

économiques qui contribuèrent à l’avénement de la bourgeoisie.(retour

au texte)

(2) Alexandre EMBIRICOS – la Renaissance Crétoise – 1960 L’auteur brosse

un panorama complet de la renaissance Crétoise que nous avons résumé dans cet

article.(retour au

texte)

(3) Invité par la revue ΛΥΧΝΟΣ,

Nikos LYGEROS a offert, à la maison de la Grèce, le 30 janvier 1999, une

conférence sur le roman EROTOKRITOS ; Cette

conférence a servi de support à la deuxième partie de l’article

(retour

au texte)

.../...

Retour au sommaire

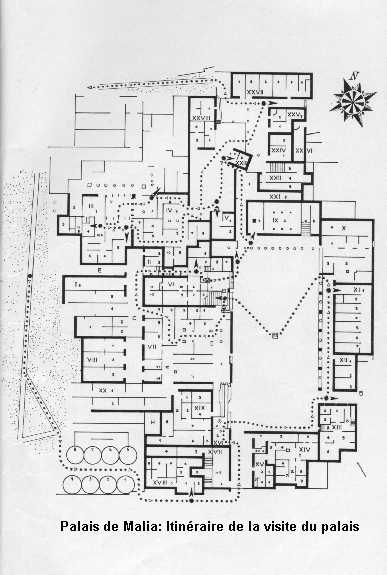

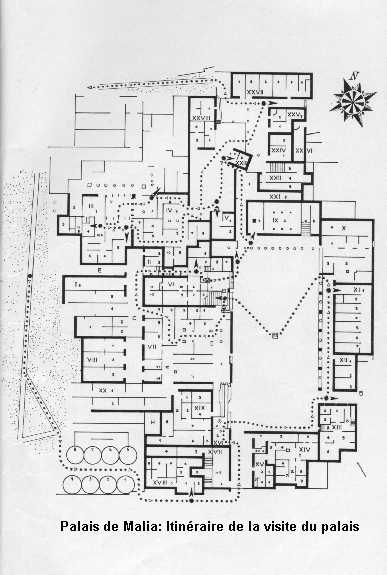

Les fouilles de Malia ont commencé en 1915 . Tout d’abord entreprises

par J. Hadzidakis, elles furent poursuivies par l’Ecole Française d’Archéologie.

On y a découvert un palais, des maisons formant une ville, et à 500m du

palais, la nécropole de Chrysolakko.

Cet ensemble palatial se situe entre la mer côté Nord, et les versants du

Lassithi côté Sud , dans une plaine très fertile. On y trouve encore de

nombreux vergers, et des serres renfermant des bananiers.

Le palais fut construit vers l’an 1900 av. J-C, puis détruit en 1700 av.

J-C. Rebâti à nouveau, il disparut définitivement en 1450 av. J-C, comme les

autres palais de l’île. Il était aussi important que Cnossos et Phaistos. Il

fut construit en calcaire ou « sideropetra », et en grès « ammouda ».

On employa également du conglomérat rouge, mais très peu de marbre.

Dans ce palais régna le troisième fils de Zeus et d’Europe, Sarpédon.

Hélas il se disputa avec son frère Minos pour l’amour d’un jeune enfant

nommé Milétos. Selon la légende Sarpédon quitta alors la Crète en compagnie

de Milétos pour l’Asie Mineure, où il devint roi de Lycie.

Comme

dans la plupart des palais on retrouve une cour centrale, des magasins, des

quartiers de cérémonie, des sanctuaires, des ateliers.

Comme

dans la plupart des palais on retrouve une cour centrale, des magasins, des

quartiers de cérémonie, des sanctuaires, des ateliers.

Là se déroulaient toutes les activités politiques et religieuses : on

y recevait, on y donnait des banquets, on y célébrait des rites, on y

entreposait une grande quantité de marchandises. Le palais de Malia possède un

grand nombre de magasins, et de petits ateliers répartis dans l’ensemble.

Malia ressemble à une grande villa de campagne. On accède au palais par la

cour ouest en empruntant les « trottoirs sacrés ». A l’angle

sud-ouest du palais on peut admirer deux rangées de quatre silos à grains

cylindriques. Trois de ces huit constructions possèdent un pilier central, qui

probablement supportait un toit. C’est ce que l’on admire en premier lors de

la visite du palais.

On pénètre dans le palais généralement par l’entrée sud. De suite à

gauche se trouve un sanctuaire où l’on a ramassé de petits objets cultuels.

Un peu plus loin, après avoir gravi quatre marches, sur un niveau légèrement

plus élevé, on peut voir la fameuse pierre à cupules ou kernos.

Il s’agit d’une pierre circulaire, d’un diamètre de 90 cm, avec au centre

une cavité, et autour trente quatre cupules, où l’on déposait des petites

graines, sortes d’offrande à la divinité, afin que semailles et récoltes

soient bénies. Car, rappelons-le, la vie des minoens est associée à la terre,

et leur religion est liée à cette vie de paysans.

A droite de l’entrée sud se trouvent de petits ateliers. Dans le

prolongement se trouve le quartier Est , où se succèdent une incroyable

enfilade de magasins. Ces magasins sont pour la plupart équipés de banquettes

sur lesquelles on pouvait disposer les jarres. On remarque également un

système de rigoles dans lesquelles devaient s’écouler le vin et l’huile.

Revenons à la cour centrale, qui comme dans tous les palais est relativement

gigantesque : elle ne fait pas moins de 48 mètres sur 23. En regardant

vers l’ouest on admire les quartiers de cérémonie. Dans ces quartiers on

retrouve encore des magasins, longés par un long corridor. Au bout de ce

corridor, vers le nord, se trouvent les quartiers d’habitation. Il y a là une

loggia, grande salle avec un pilier. On a trouvé un bain  lustral derrière les

ateliers, accolé au « donjon ».Au sud de la loggia s’élève un

bel escalier de onze marches, qui donne sur un palier menant à une autre salle,

dont le plafond devait être soutenu par des colonnes. Derrière la loggia se

trouve d’autres pièces dont l’une était réservée aux prêtres.

lustral derrière les

ateliers, accolé au « donjon ».Au sud de la loggia s’élève un

bel escalier de onze marches, qui donne sur un palier menant à une autre salle,

dont le plafond devait être soutenu par des colonnes. Derrière la loggia se

trouve d’autres pièces dont l’une était réservée aux prêtres.

Face

à l’eschara, sorte d’autel pour sacrifices sanglants, qui se

trouve au centre de la cour, on peut voir une vaste salle qui devait être

destinée aux assemblées.

Enfin nous voici à l’aile nord qui abrite une grande salle à colonnes, la

plus grande du palais, qui était sans doute une salle où l’on donnait des

banquets. On y accède par un vestibule à pilier. Derrière cette salle se

trouvent encore des magasins et des ateliers Au nord de cet ensemble se trouve l’entrée

principale du palais d’où partaient la route vers la mer et une voie menant

à l’agora.

Le cimetière de Chryssolakos recélait bien des trésors, notamment le

pendentif aux abeilles, que l’on peut maintenant admirer au Musée d’Héraklion.

Tout autour du palais s’étendait une ville non fortifiée, ce qui nous

confirme que la Crète vivait en paix « Eirénè minôa ».

Ce site grandiose s’étend sur environ 8000m², et n’a pas fini de livrer

ses secrets.

L’Ecole Française fouille toujours…

Retour

au sommaire

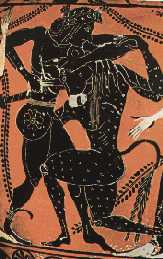

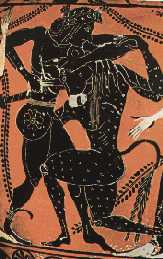

| Le Minotaure : la légende.

|

LE MINOTAURE : la légende

Minos,

grand souverain crétois, était le fils de Zeus et d’Europe. A la mort d’Asterion,

roi de Crète et beau-père de Minos, se posa le problème de la succession au

trône. Pour y accéder, Minos éleva tout d’abord un autel à l’attention

de Poséidon, et pria le dieu de lui envoyer un taureau pour le sacrifier.

Poséidon exauça le vœu de Minos, mais celui-ci ne put se résoudre à tuer

le taureau, tant il était beau. Il le cacha au sein même de son troupeau, ce

qui rendit Poséidon furieux. Le Dieu décida de se venger en rendant l’épouse

de Minos, Pasiphaé, amoureuse du superbe taureau.

De cette tumultueuse passion naquit le Minotaure, mi homme,

mi taureau : son véritable nom était en fait Asterios. Minos voulut

cacher sa honte en enfermant le fruit de ces amours contre nature. Il chargea

Dédale, célèbre architecte athénien, de construire un palais d’où le

monstre ne pourrait s’échapper. Ainsi fut construit le labyrinthe.

Cependant il fallait alimenter l’animal. La légende raconte que chaque

année, le Minotaure dévorait sept jeunes gens et sept jeunes filles venues d’Athènes.

Mais un jour l’intrépide Thésée se joignit aux jeunes

gens, à bord d’un vaisseau aux voiles noires, en signe de deuil. Egée, roi

d’Athènes fit promettre à son fils Thésée qu’il hisserait des voiles

blanches s’il revenait victorieux.

A peine arrivé au port, le roi

Minos provoqua le jeune homme et jeta à la mer son anneau d’or, en mettant

Thésée au défi qu’il ne rapporterait pas l’anneau. Aussitôt Thésée

plongea , nagea jusqu’au palais d’Amphitrite qui lui remit l’anneau.

Sans un mot Thésée rendit l’anneau à Minos.

Ariane, assistant à cette scène, tomba amoureuse de

Thésée et alla le trouver. Elle lui révéla que le taureau se trouvait dans

un palais aux couloirs tellement enchevêtrés, qu’une fois entré, nul ne

pouvait plus en sortir.

Alors la jeune fille offrit une pelote de fil à son

héros, et ainsi Thésée put tuer le Minotaure, délivrer les jeunes

Athéniens, et sortir du labyrinthe. Pourtant, à son retour, Thésée

abandonna la Belle Ariane sur l’île de Naxos et oublia, dans la liesse, de

hisser la voile blanche ; ivre de douleur, son père, Egée, se jeta dans

la mer qui porte désormais son nom.

Cette légende perpétue le souvenir de la civilisation

minoenne qui célébra un culte du taureau. Le labyrinthe représente le

palais de la double hache, et l’on a retrouvé ce symbole un peu partout

dans l’île. Ce mythe est longtemps resté présent dans la vie crétoise.

Il aurait peut-être une signification solaire.

Mais pour certains, le Minotaure symbolise la part animale,

ou instinctive, qui existe en chaque être humain, refoulée dans les

méandres de l’inconscient.

Minos,

grand souverain crétois, était le fils de Zeus et d’Europe. A la mort d’Asterion,

roi de Crète et beau-père de Minos, se posa le problème de la succession au

trône. Pour y accéder, Minos éleva tout d’abord un autel à l’attention

de Poséidon, et pria le dieu de lui envoyer un taureau pour le sacrifier.

Poséidon exauça le vœu de Minos, mais celui-ci ne put se résoudre à tuer

le taureau, tant il était beau. Il le cacha au sein même de son troupeau, ce

qui rendit Poséidon furieux. Le Dieu décida de se venger en rendant l’épouse

de Minos, Pasiphaé, amoureuse du superbe taureau.

De cette tumultueuse passion naquit le Minotaure, mi homme,

mi taureau : son véritable nom était en fait Asterios. Minos voulut

cacher sa honte en enfermant le fruit de ces amours contre nature. Il chargea

Dédale, célèbre architecte athénien, de construire un palais d’où le

monstre ne pourrait s’échapper. Ainsi fut construit le labyrinthe.

Cependant il fallait alimenter l’animal. La légende raconte que chaque

année, le Minotaure dévorait sept jeunes gens et sept jeunes filles venues d’Athènes.

Mais un jour l’intrépide Thésée se joignit aux jeunes

gens, à bord d’un vaisseau aux voiles noires, en signe de deuil. Egée, roi

d’Athènes fit promettre à son fils Thésée qu’il hisserait des voiles

blanches s’il revenait victorieux.

A peine arrivé au port, le roi

Minos provoqua le jeune homme et jeta à la mer son anneau d’or, en mettant

Thésée au défi qu’il ne rapporterait pas l’anneau. Aussitôt Thésée

plongea , nagea jusqu’au palais d’Amphitrite qui lui remit l’anneau.

Sans un mot Thésée rendit l’anneau à Minos.

Ariane, assistant à cette scène, tomba amoureuse de

Thésée et alla le trouver. Elle lui révéla que le taureau se trouvait dans

un palais aux couloirs tellement enchevêtrés, qu’une fois entré, nul ne

pouvait plus en sortir.

Alors la jeune fille offrit une pelote de fil à son

héros, et ainsi Thésée put tuer le Minotaure, délivrer les jeunes

Athéniens, et sortir du labyrinthe. Pourtant, à son retour, Thésée

abandonna la Belle Ariane sur l’île de Naxos et oublia, dans la liesse, de

hisser la voile blanche ; ivre de douleur, son père, Egée, se jeta dans

la mer qui porte désormais son nom.

Cette légende perpétue le souvenir de la civilisation

minoenne qui célébra un culte du taureau. Le labyrinthe représente le

palais de la double hache, et l’on a retrouvé ce symbole un peu partout

dans l’île. Ce mythe est longtemps resté présent dans la vie crétoise.

Il aurait peut-être une signification solaire.

Mais pour certains, le Minotaure symbolise la part animale,

ou instinctive, qui existe en chaque être humain, refoulée dans les

méandres de l’inconscient.

Suzanne

Retour

au sommaire

Au

bout de ce lacet, un hôtel agrippé le long de la falaise ; On est au bout

du monde, très loin des plages surpeuplées de la côte Nord ou des St Tropez

crétois comme Elounda ou Agios Nikolaos (site néanmoins charmant). Hormis ce

gros pâté hôtelier au centre du village, Plakias dispose de petites unités

accueillantes, fleuries et bien intégrées à l’atmosphère. A signaler

également, pour les adeptes, un hôtel naturiste ( et une très jolie crique),

celui là même accroché à la falaise dans un décor spectaculaire.

Au

bout de ce lacet, un hôtel agrippé le long de la falaise ; On est au bout

du monde, très loin des plages surpeuplées de la côte Nord ou des St Tropez

crétois comme Elounda ou Agios Nikolaos (site néanmoins charmant). Hormis ce

gros pâté hôtelier au centre du village, Plakias dispose de petites unités

accueillantes, fleuries et bien intégrées à l’atmosphère. A signaler

également, pour les adeptes, un hôtel naturiste ( et une très jolie crique),

celui là même accroché à la falaise dans un décor spectaculaire.

Comme

dans la plupart des palais on retrouve une cour centrale, des magasins, des

quartiers de cérémonie, des sanctuaires, des ateliers.

Comme

dans la plupart des palais on retrouve une cour centrale, des magasins, des

quartiers de cérémonie, des sanctuaires, des ateliers. lustral derrière les

ateliers, accolé au « donjon ».Au sud de la loggia s’élève un

bel escalier de onze marches, qui donne sur un palier menant à une autre salle,

dont le plafond devait être soutenu par des colonnes. Derrière la loggia se

trouve d’autres pièces dont l’une était réservée aux prêtres.

lustral derrière les

ateliers, accolé au « donjon ».Au sud de la loggia s’élève un

bel escalier de onze marches, qui donne sur un palier menant à une autre salle,

dont le plafond devait être soutenu par des colonnes. Derrière la loggia se

trouve d’autres pièces dont l’une était réservée aux prêtres. Minos,

grand souverain crétois, était le fils de Zeus et d’Europe. A la mort d’Asterion,

roi de Crète et beau-père de Minos, se posa le problème de la succession au

trône. Pour y accéder, Minos éleva tout d’abord un autel à l’attention

de Poséidon, et pria le dieu de lui envoyer un taureau pour le sacrifier.

Poséidon exauça le vœu de Minos, mais celui-ci ne put se résoudre à tuer

le taureau, tant il était beau. Il le cacha au sein même de son troupeau, ce

qui rendit Poséidon furieux. Le Dieu décida de se venger en rendant l’épouse

de Minos, Pasiphaé, amoureuse du superbe taureau.

De cette tumultueuse passion naquit le Minotaure, mi homme,

mi taureau : son véritable nom était en fait Asterios. Minos voulut

cacher sa honte en enfermant le fruit de ces amours contre nature. Il chargea

Dédale, célèbre architecte athénien, de construire un palais d’où le

monstre ne pourrait s’échapper. Ainsi fut construit le labyrinthe.

Cependant il fallait alimenter l’animal. La légende raconte que chaque

année, le Minotaure dévorait sept jeunes gens et sept jeunes filles venues d’Athènes.

Mais un jour l’intrépide Thésée se joignit aux jeunes

gens, à bord d’un vaisseau aux voiles noires, en signe de deuil. Egée, roi

d’Athènes fit promettre à son fils Thésée qu’il hisserait des voiles

blanches s’il revenait victorieux.

A peine arrivé au port, le roi

Minos provoqua le jeune homme et jeta à la mer son anneau d’or, en mettant

Thésée au défi qu’il ne rapporterait pas l’anneau. Aussitôt Thésée

plongea , nagea jusqu’au palais d’Amphitrite qui lui remit l’anneau.

Sans un mot Thésée rendit l’anneau à Minos.

Ariane, assistant à cette scène, tomba amoureuse de

Thésée et alla le trouver. Elle lui révéla que le taureau se trouvait dans

un palais aux couloirs tellement enchevêtrés, qu’une fois entré, nul ne

pouvait plus en sortir.

Alors la jeune fille offrit une pelote de fil à son

héros, et ainsi Thésée put tuer le Minotaure, délivrer les jeunes

Athéniens, et sortir du labyrinthe. Pourtant, à son retour, Thésée

abandonna la Belle Ariane sur l’île de Naxos et oublia, dans la liesse, de

hisser la voile blanche ; ivre de douleur, son père, Egée, se jeta dans

la mer qui porte désormais son nom.

Cette légende perpétue le souvenir de la civilisation

minoenne qui célébra un culte du taureau. Le labyrinthe représente le

palais de la double hache, et l’on a retrouvé ce symbole un peu partout

dans l’île. Ce mythe est longtemps resté présent dans la vie crétoise.

Il aurait peut-être une signification solaire.

Mais pour certains, le Minotaure symbolise la part animale,

ou instinctive, qui existe en chaque être humain, refoulée dans les

méandres de l’inconscient.

Minos,

grand souverain crétois, était le fils de Zeus et d’Europe. A la mort d’Asterion,

roi de Crète et beau-père de Minos, se posa le problème de la succession au

trône. Pour y accéder, Minos éleva tout d’abord un autel à l’attention

de Poséidon, et pria le dieu de lui envoyer un taureau pour le sacrifier.

Poséidon exauça le vœu de Minos, mais celui-ci ne put se résoudre à tuer

le taureau, tant il était beau. Il le cacha au sein même de son troupeau, ce

qui rendit Poséidon furieux. Le Dieu décida de se venger en rendant l’épouse

de Minos, Pasiphaé, amoureuse du superbe taureau.

De cette tumultueuse passion naquit le Minotaure, mi homme,

mi taureau : son véritable nom était en fait Asterios. Minos voulut

cacher sa honte en enfermant le fruit de ces amours contre nature. Il chargea

Dédale, célèbre architecte athénien, de construire un palais d’où le

monstre ne pourrait s’échapper. Ainsi fut construit le labyrinthe.

Cependant il fallait alimenter l’animal. La légende raconte que chaque

année, le Minotaure dévorait sept jeunes gens et sept jeunes filles venues d’Athènes.

Mais un jour l’intrépide Thésée se joignit aux jeunes

gens, à bord d’un vaisseau aux voiles noires, en signe de deuil. Egée, roi

d’Athènes fit promettre à son fils Thésée qu’il hisserait des voiles

blanches s’il revenait victorieux.

A peine arrivé au port, le roi

Minos provoqua le jeune homme et jeta à la mer son anneau d’or, en mettant

Thésée au défi qu’il ne rapporterait pas l’anneau. Aussitôt Thésée

plongea , nagea jusqu’au palais d’Amphitrite qui lui remit l’anneau.

Sans un mot Thésée rendit l’anneau à Minos.

Ariane, assistant à cette scène, tomba amoureuse de

Thésée et alla le trouver. Elle lui révéla que le taureau se trouvait dans

un palais aux couloirs tellement enchevêtrés, qu’une fois entré, nul ne

pouvait plus en sortir.

Alors la jeune fille offrit une pelote de fil à son

héros, et ainsi Thésée put tuer le Minotaure, délivrer les jeunes

Athéniens, et sortir du labyrinthe. Pourtant, à son retour, Thésée

abandonna la Belle Ariane sur l’île de Naxos et oublia, dans la liesse, de

hisser la voile blanche ; ivre de douleur, son père, Egée, se jeta dans

la mer qui porte désormais son nom.

Cette légende perpétue le souvenir de la civilisation

minoenne qui célébra un culte du taureau. Le labyrinthe représente le

palais de la double hache, et l’on a retrouvé ce symbole un peu partout

dans l’île. Ce mythe est longtemps resté présent dans la vie crétoise.

Il aurait peut-être une signification solaire.

Mais pour certains, le Minotaure symbolise la part animale,

ou instinctive, qui existe en chaque être humain, refoulée dans les

méandres de l’inconscient.